干支(えと)の数学

「太陽と月――十二支と十干で時をとらえる」

(1) 年賀状の干支(えと)

T:年賀状を書く時になってきたね。来年の干支(えと)は何だったっけ?

S:今年が午(うま)だから、来年は未(ひつじ)でしょ。

T:よく知っているね。

S:子(ね)丑(うし)寅(とら)卯(う)辰(たつ)巳(み)午(うま)未(ひつじ)申(さつ)酉(とり)戌(いぬ)亥(い)。全部言えるよ。

S:12年で一巡するんだよね。12年毎に、繰り返されるということか。でも、どうして12年なんだろう。

T:これを十二支というんだけど、12という数にはいろいろな意味があるんだよね。

S:1年は12ヶ月、半日は12時間、1ダースは12、1グロスは12ダース、12宮は星座。「12」ってけっこう多いな。

S:冠位十二階っていうのもあったな。

T:いいところに気がついたね。実はこれらのことは全てつながっているんだ。

S:ところで、うちのおじいちゃん、来年は還暦だと言っていたよ。還暦って60歳のことを言うんでしょ。どうして還暦って言うの。12年で元へもどるんではないの。

T:60年で一巡するから、元へ還るということで還暦というんですよ。

S:十二支以外にまだあるというの。

T:この十二支が5回繰り返すと還暦になる。

(2) 輪廻の思想

S:つまり、60年経つとまた繰り返されるということですね。

S:60年経つと生まれかわるということを聞いたよ。

S:それで、赤ちゃんに還るから、赤いちゃんちゃんこを着るのか。

S:ほんとうなの。

T:東洋では「輪廻の思想」というのがあって、物事は循環し繰り返しているという。そして、その繰り返しには周期がある。

S:太陽も朝昇って夕方沈む。1週間も繰り返すし、月の満ち欠けも繰り返すし、一年も繰り返しだ。

T:このように私たちの周りを見ると、ほとんどのものが繰り返している。ところが、繰り返さないものがある。

S:人間だ。赤ちゃんから少年、青年、中年、老年となって、繰り返さない。

S:そうか、木は秋になって枯れても、春になると芽が出ててくるけど、人間は死んでしまうもんね。

T:このことは人間にとって実に不安なことだった。そこで、でてきたのが、「輪廻の思想」。繰り返すのが自然なら、人間も繰り返すはずだという考え方ですね。人間も生き死にを繰り返していると考えるわけです。

S:一人の人間は死ぬけど、人類としてみると、生き死にを繰り返しているということですか。

S:「葉っぱのフレディ」みたいだね。

S:人間って死んだら、生まれ変わるのじゃないの。

T:そうだね。もしかしたら、別の生き物に生まれ変わるのかもしれないよ。

S:〜君はサルの生まれ変わりだろ。

S:人間は60年で繰り返されるということなの。

T:昔はそんなに長生きができなかったから、60年もあれば充分だったんだろうね。

(3) 12周期「月(太陰)の原理」と60周期「太陽の原理」

S:それで、12というのはどこから出てきたの。

T:さっき、1年12ヶ月を出した人がいたね。どうして、1年が12ヶ月になったの。

S:1年で月の満ち欠けが12回あるから、12ヶ月ということを以前先生から教えてもらったよ。

S:だから12で一巡するということになったのかな。

T:実はね、古代中国では、惑星のうちでもっとも尊い星と考えられていた木星が、約12年で天球を一周することから、その位置を示すために天球を12の区画に分けてそれぞれに名前を付けたものが十二支の名の由来といわれている。木星の運行からでた十二支だったけど、12という数が1年の月の数にあたることから、月を表すことにも用いられるようになったんですよ。

S:そういえば、惑星って動くんだよね。でも、木星は12年もかかって一周するのか。

T:つまり、12周期は、木星が12年で一周し、月が1年で12回満ち欠けすることから大きな意味があると考えられてきた。つまり、12は「月(太陰)の原理」から出てきたといえる。ところで、角度や時間は60を単位にしているね。どうして60を単位にしているのかな。

S:昔メソポタミアの人たちは、1年が360日と考えて一周を360度、それを半径で区切ると6等分できて、単位を60度と決めた。

S:角度の単位って90度ではないの。

T:そう思うのももっともだけど、実は60度なんだ。円を描くと、半径でちょうど6等分できるだろ。さらにそれを半分の30度にすると、12が出てくる。90度だと4倍で360度だから、半端なんだ。

S:知らなかった。

T:つまり、60周期は「太陽の原理」から出てきたといえる。そして、そこから角度や時間が60周期(60進法)となってきた。

S:1分は60秒とか、1時間は60分はそこから来たんだね。でも、1日は60時間ではなく24時間だよ。どうして。

T:そうですね。これが不思議ですね。私も小学校の頃、変だなと思った。

S:でも、一日を60時間にすると、細かすぎて大変だよ。

T:そうだね。

S:だから、一日を昼と夜に分けて、それぞれをさらに12等分して時間を決めたんじゃない。

S:そうか、さっきの6等分をさらに半分ずつにして12等分にしたと考えられるね。

S:60を5ずつまとめれば、12になるよ。

T:いいところを突いているね。太陽の原理が、一日では太陰(月)の原理と融合するんだな。都合の良いことに、360は12でわるとちょうど30となるし、60は12で割り切れるからね。

(4) 江戸時代の時刻

S:疑問があるんだ。江戸時代には時計がなかったんでしょう。どうやって時がわかったの?

S:疑問があるんだ。江戸時代には時計がなかったんでしょう。どうやって時がわかったの?

T:いやいや、ちゃんと時計があったんですよ。徳川家康なんかすごい豪華な振り子とテンプと歯車で動く時計を持っていた。

S:でも、江戸の町民は時計なんか持っていなかったでしょう。

T:そうですね。幕府は町民にも時刻を知らせるために、太鼓や鐘を打って時を知らせたんだよ。

S:やっぱり一日24時間だったの。

T:いや、一日12時間ですよ。もっとも時間という単位はなかったけどね。

S:そういえば、「草木も眠る丑(うし)三つ時」っていうよ。「丑三つ時」って何時ごろなの。

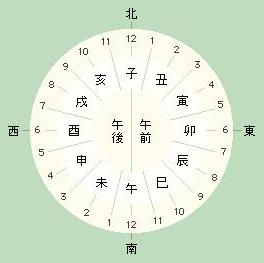

T:左の表を見てください。丑の刻は今の午前1時から午前3時までの2時間をいう。そして、この丑の刻をさらに四等分した三刻目を三つといった。一刻は30分なんだ。

S:丑の刻の三刻目だから、丑三つというのか。

S:今で言うと、午前2時半ごろだね。

S:幽霊が一番出やすい時刻ということか。

S:ところで、「お八つ」というのもこの時刻に関係があるんだよね。

T:そうです。時を知らせるのに太鼓や鐘を打つ回数で知らせた。

S:子の刻が1回太鼓を打つというようにですか。

T:子の刻は、9つ。丑は8つ。以下寅が7、卯が6、辰が5、巳が4、そして、午が元に戻って9つ。未が8、申が7、酉が6、戌が5、亥が4。

T:八つは未(ひつじ)だから午後1時から3時まで。

S:その頃、3時ごろにお菓子やお茶を食べたり飲んだりしたから、「もう八つだねえ。」ということで、それが「おやつ」になったんだね。

S:お江戸日本橋、七つ立ちとか、明け六つ、暮六つというのもあるね。

S:七つというのは寅の刻だから、午前四時ごろに出発したということか。

T:その他、正午、午前、午後など、今でも使われているよ。

S:この図を見ると、十二支は時刻だけでなく、方角にも使われていたんだね。

(5) 十干十二支だと120年じゃないの?

S:還暦って60年でしょ。十二支に何を加えるの。

T:十干といって、「甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・癸(き)」って知っているでしょう。

S:おじいちゃんが、通知表の成績が甲ばかりだったと自慢していたな。

T:それと、十二支の子(し)・丑(ちゅう)・寅(いん)・卯(ぼう)・辰(しん)・巳(し)・午(ご)・未(び)・申(しん)・酉(ゆう)・戌(じゅつ)・亥(がい)を組み合わせるんですよ。

S:でも、干支は12と10だから、下の図のように組み合わせは、12×10=120になるのではないの?

十干 | 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

子|

丑|

十 寅|

卯|

二 辰|

巳| 12×10=120

支 午|

未|

申|

酉|

戌|

亥|

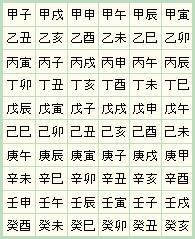

T:いい質問ですね。120のはずなのに、どうして60なのかを調べてみましょう。次の表を見てください。これが、干支の年の順番なんですよ。年に順番をつけているのです。

甲子 甲戌

乙丑 乙亥

丙寅 丙子

丁卯 丁丑

戊辰 ・

己巳 ・

庚午 ・

辛未 ・

壬申

癸酉

S:あれ、甲丑がない。

S:あれ、甲丑がない。

S:そうか、表にするんではなくて、十干に十二支を順番に割り振っていったんだな。

S:こうやって割り振っていくと、ちょうど十二支が5巡目に元に戻るな。

S:だから、120年ではなくて、60年なのか。

S:10と12の最小公倍数は60だよね。

S:このような組み合わせ方だと、例えば8と10なら、最小公倍数の40通りの組み合わせができるわけですか。

T:そうです。表にすると、左のようになります。10周期と12周期を組み合わせたものですね。

S:最初が甲子だね。甲子園と関係があるのかな。

T:甲子園は甲子の年に作られたから、そう名づけられたんだよ。

S:辛亥革命とか壬申の乱っていうのもあったな。

S:戊辰戦争もあるよ。

T:このように年に、このような順番をつけたんだね。下の表を見てください。

S:表の順番とはだいぶ違うね。

T:この順だと、十干も十二支もどちらもちゃんと順番になっているんだ。

S:へー。昔の人は賢いな。

十干十二支

甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

子 1 13 25

37 49

丑 2 14 26

38 50

寅 51 3 15

27 39

卯 52 4 16

28 40

辰 41 53 5

17 29

巳 42 54 6

18 30

午 31 43 55

7 19

未 32 44 56

8 20

申 21 33 45 57

9

酉 22 34 46

58 10

戌 11 23 35 47

59

亥 12 24 36

48 60

S:で、来年は何年なの?

T:今年が壬午(じんご・みずのえうま)だから、癸未(みずのとひつじ)だよ。年だけでなく、月や日にちもこれを使って数えていたんだよ。例えば、芥川龍之介は、辰年の、辰の月(3月)の、辰の日の、辰の刻に生まれたから、龍之介と名づけたという。

(6)12進数が生まれたもう一つの理由

T:ところで、英語では数はどう数えるの。

S:one two three four five seven eight nine ten eleven twelve therteen fourteen fifteen

T:もし十進法なら、11や12がoneteen towteen

になるはずなのにそうなっていないね。

S:もしかしたら、英語は12進数なの。

T:そうなんです。だから英語でダース(12)や、グロス(144=12×12)を使うのです。

では、なぜ12進数なのか。それは、古代ヨーロッパでは指は「4本」しかなかったからだ。

S:指は5本だよ。昔の人は4本しかなかったの。

T:古代ヨーロッパでは親指は指の仲間には入れなかったらしいのだ。実際に指を使って数えるときに親指は折らなかった。親指(thumb)は指(finger)ではないからね。

S:指は4本としても12は出てこないでしょ。

T:ところが、この4本指の手が3つある。

S:3つあれば12にはなるけど、手は3つもないよ。

S:数えるとき、両手で数えて8つ。右手を二回目使って12というようにしたんじゃない。

S:1は人差し指を立てるでしょう。次は中指をたて、薬指、小指というように片手で4。もう片方の手の指を立てて8。次に立てた指を親指を使って、数えて12になるよ。

T:なるほど、親指は数えるための指か。

http://66.33.24.241/echo/science/02.htm 言語学−数字の進化「Angel Kiss Original」へリンク

参考文献「授業を楽しくする数学の話」片野善一郎著・明治図書、「数学ウラ話」吉岡修一郎著・学生社、

もどる